Ensayo

Hacia una bienal mutable: un sistema de visibilidades que no dependa de un solo hito, sino de múltiples resonancias

por Luis Hampshire

Tiempo de lectura

6 min

Desde su fundación, la Bienal Rufino Tamayo ha sido un dispositivo crucial para seguir la evolución de la pintura en México. Más que un concurso, ha funcionado como una estructura que permite leer las tensiones, derivas y persistencias de un medio que, lejos de agotarse, encuentra nuevas formas de respirar. Su origen respondió a la necesidad de defender la pintura en un momento histórico donde otros lenguajes comenzaban a desplazarla o, al menos, a ponerla bajo sospecha. Hoy, en un ecosistema donde la pintura se ha expandido hacia territorios matéricos, conceptuales, comunitarios y procesuales, esa misión se vuelve más urgente que nunca. La pregunta ya no es si la bienal sigue siendo necesaria, sino cómo debe transformarse para acompañar el presente.

La operatividad del modelo vigente –convocatoria abierta, selección por jurado, exhibición itinerante y premiación– conserva su valor democrático. Sin embargo, también exige una revisión crítica. Aunque este formato funciona administrativamente, se queda corto para registrar la complejidad contemporánea. Hoy, la pintura se manifiesta no sólo en lienzos o soportes tradicionales, sino en ensamblajes híbridos, procesos alquímicos, intervenciones territoriales, archivos materiales, memorias comunitarias y experimentos que diluyen la frontera entre objeto y proceso. Mantener un modelo que evalúa obras aisladas bajo criterios estrictamente competitivos corre el riesgo de reducir una escena vibrante a un dictamen final.

La importancia histórica de la bienal es incuestionable. Generaciones de artistas han encontrado en ella un punto de visibilidad y legitimación, y su acervo constituye un archivo singular para entender las transformaciones pictóricas de las últimas cuatro décadas. Pero la relevancia actual no se sustenta únicamente en su pasado, sino en su capacidad para reimaginarse. Una bienal que aspire a ser pertinente deberá dejar de concebir la pintura como un género fijo para entenderla como un campo expandido, un territorio atravesado por tensiones sociales, políticas y materiales. La pertinencia se juega hoy en la escucha: en la capacidad de la institución para detectar las preguntas que emergen desde los bordes de la práctica artística y no sólo desde sus centros legitimados.

Las cifras de la edición actual son reveladoras: 971 artistas participantes, 1,090 obras y representación de 30 estados, además de 39 artistas mexicanos radicados en el extranjero. Esta amplitud da cuenta de una comunidad pictórica diversa y descentralizada, pero también muestra la limitación del modelo tradicional. ¿Cómo condensar un fenómeno tan amplio en una selección final? ¿Qué se omite cuando el formato obliga a elegir “lo mejor” bajo criterios necesariamente parciales? La bienal, para seguir viva, debe dejar atrás la ilusión de la representatividad total y asumir que su potencia está en construir lecturas, no en dictar veredictos.

Imaginar su futuro permite concebirla como una bienal mutable, capaz de integrar investigación, curaduría, acompañamiento crítico y activación territorial. Más que sustituir el modelo existente, se trataría de ampliarlo. Una posibilidad sería complementar el premio monetario con un premio curatorial que otorgue al o los artistas seleccionados la oportunidad de desarrollar una exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas Oaxaqueñas (MACCO), acompañada de un proceso de lectura crítica e investigación. Este gesto permitiría trascender el reconocimiento inmediato y apostar por el fortalecimiento de poéticas a largo plazo.

Asimismo, un sistema de observación bianual permitiría transformar la bienal en una constelación en proceso. Curadores del Museo Tamayo, del MACCO y agentes invitados podrían seguir durante dos años la producción de un grupo amplio de artistas seleccionados. Este acompañamiento posibilitaría la construcción de un shortlist basado no en obras puntuales, sino en procesos, riesgos y exploraciones. Con ello, la bienal dejaría de premiar resultados para convertirse en un espacio donde las prácticas se piensan, discuten y acompañan.

Otro aspecto fundamental es la descentralización de la visibilidad. En lugar de concentrar la fuerza en una exposición final, la bienal podría activarse en múltiples sedes, físicas y digitales, articulando seminarios, publicaciones críticas, residencias y colaboraciones regionales. La pintura, entendida como campo expandido, gana profundidad cuando se vincula con su territorio de origen, las condiciones materiales que la hacen posible y las comunidades que la sostienen. La bienal, en este sentido, puede devenir plataforma distributiva: un sistema de visibilidades que no dependa de un hito, sino de múltiples resonancias.

Del mismo modo, el acervo acumulado debe pensarse como un archivo vivo y no como un depósito inerte. Activarlo mediante curadurías históricas, líneas de investigación y programas pedagógicos reconectaría el pasado con las urgencias del presente. La pintura mexicana no puede entenderse sin revisar aquello que la bienal ha conservado, seleccionado y omitido a lo largo de su historia. Releer ese archivo desde la perspectiva contemporánea –marcada por crisis sociales, desplazamientos, luchas territoriales y prácticas de resistencia– le daría un nuevo sentido al legado.

En un mundo atravesado por la guerra, el desgaste, la homogeneización cultural y el colapso de sentidos, una bienal de pintura no es un evento decorativo: es un espacio de resonancia crítica. La XX Bienal Tamayo tuvo lugar como un pulso colectivo después de un hiato forzado, como un gesto que buscó reactivar la conversación desde lo sensible. Heredó la intuición de Rufino Tamayo, quien imaginó la pintura como un lenguaje capaz de cruzar fronteras sin desprenderse de su territorio. Ese espíritu se actualiza hoy en la necesidad de construir una plataforma más porosa, diversa y conectada con lo que arde y resiste.

La bienal del futuro –si ha de ser relevante– no puede limitarse a premiar obras. Debe pensar en las condiciones de producción, los cuerpos que pintan, los territorios que sostienen la práctica, las políticas que la atraviesan y las materialidades que la transforman. Debe ser capaz de articular procesos, acompañar investigaciones y abrir puertas, no sólo cerrar veredictos. En pocas palabras, debe mutar.

La XX Bienal Rufino Tamayo abrió un umbral simbólico e institucional. El desafío consiste en imaginar cómo cruzarlo. Una bienal que respire con el tiempo, acompañe las preguntas del presente y transforme sus propios mecanismos puede convertirse en el espacio que la pintura mexicana necesita. No un podio, sino un laboratorio; no un concurso, sino una conversación; no un archivo inmóvil, sino un organismo vivo. Imaginar esa bienal mutable no es sólo proyectar su futuro, sino pensar en la posibilidad de que la pintura, como lenguaje crítico y vital, siga ensayando mundos.

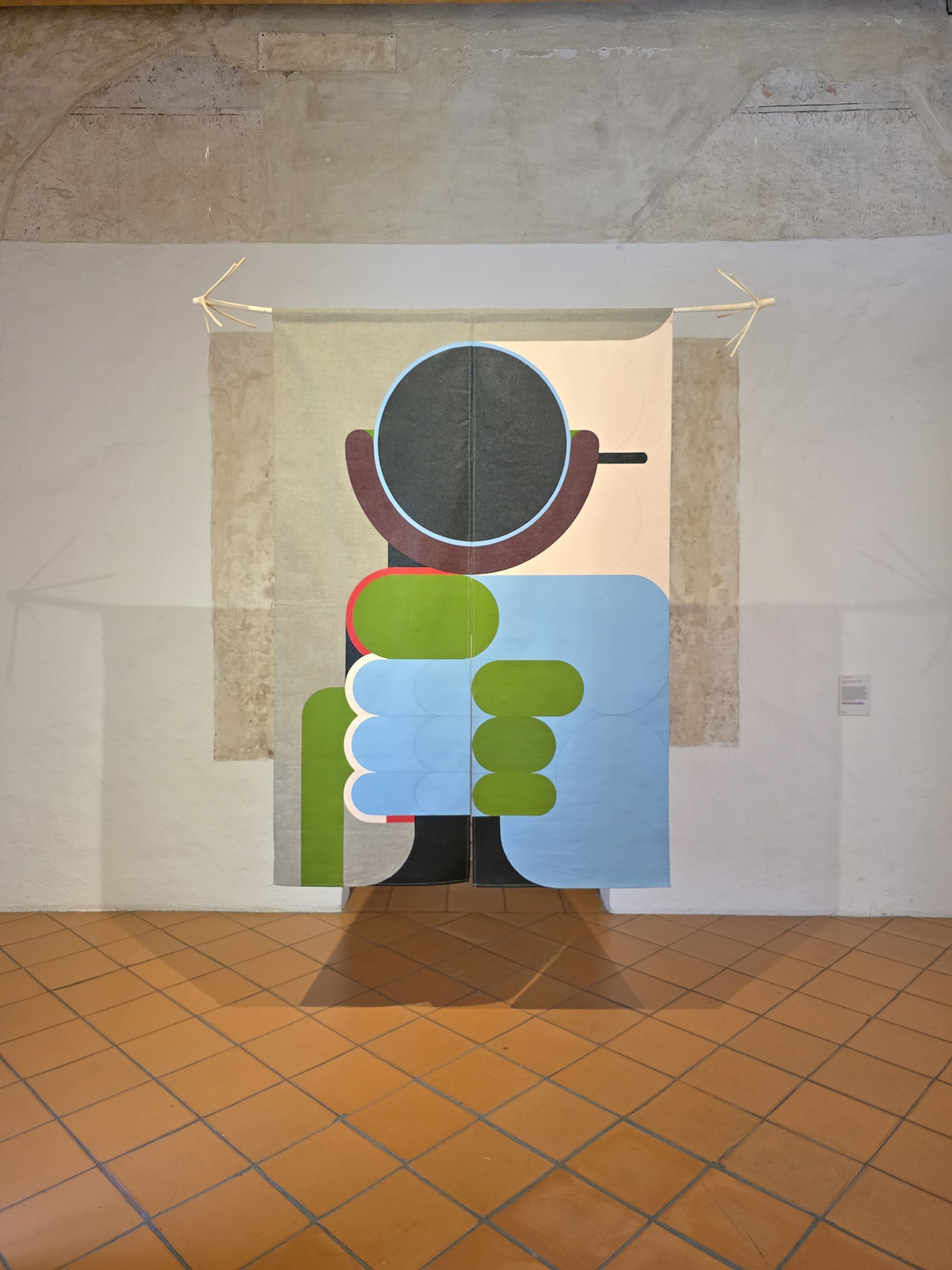

Imagen de portada: Laura Meza Orozco (mención honorifica), XX Bienal de Pintura Rufino Tamayo, MACCO (Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas Oaxaqueñas), Oaxaca, 2025. Cortesía del MACCO

Publicado el 16 ene 2026