Reseña

Ficciones en el arte contemporáneo en el Centro Cultural de España en México

por Andrea Bustillos Duhart

Tiempo de lectura

6 min

En el Centro Cultural de España en México se exhibe, hasta el 05 de octubre, Ficciones. Narratividad en el arte contemporáneo, curada por Ferran Barenblit. La muestra no se limita a trazar vínculos entre arte y literatura, sino que propone una reflexión crítica sobre el lenguaje como estructura de poder, forma de pensamiento y campo de disputa. A través de las obras de Alan Sierra, Ignasi Aballí, Isa Carrillo, Mariana Castillo Deball, Andy Medina, Mabel Palacín, Gonzalo Elvira, Dora García, Verónica Gerber Bicecci, Jorge Méndez Blake, Teresa Solar, Irene Solà, Los Torreznos y consonni, la muestra indaga en cómo las palabras –y su ausencia– configuran lo que entendemos por verdad, identidad y experiencia. En un tiempo atravesado por la saturación mediática, la ambigüedad narrativa y la necesidad urgente de volver a escucharnos, Ficciones despliega un conjunto de obras que revelan tanto el potencial como la precariedad del lenguaje para dar forma al mundo.

El título de la exposición me lleva inevitablemente a pensar en la histórica muestra F(r)icciones, presentada hace más de veinte años en el Museo Reina Sofía, dentro del ciclo Versiones del Sur. Aquella exposición fue clave en la revisión crítica del arte latinoamericano desde una perspectiva descentrada y antidogmática. La cercanía entre ambos títulos y el hecho de que España vuelva a estar involucrada me generó, al inicio, cierta suspicacia. ¿Seguimos hablando de lo mismo más de dos décadas después?

Empiezo el recorrido bajando por la rampa que va del ascensor a la sala; una serie de pancartas acompañan el camino. Pienso inmediatamente en la importancia del afiche en las manifestaciones, en el ritual de crearlos con amigas y colegas antes de salir a marchar. Recuerdo ir viendo y leyendo cada una, incluso fotografiando las que más me gustan. Las pancartas aquí forman parte del programa público convocado por el artista Gonzalo Elvira. En su diversidad estética y de contenido cabe la indignación y la risa. Adentro me encuentro con la obra del artista, también compuesta por pancartas en las que la palabra es central, con ella crea ficciones o proclamas literarias. Entiendo entonces que la exposición busca desdoblar todas las posibles formas, usos y desusos del lenguaje.

Me encuentro con La estética del silencio de Verónica Gerber Bicecci, una serie de dibujos abstractos conformados por círculos y líneas. Al lado, dentro de un atril con capelo, una edición del libro homónimo de Susan Sontag. Me vi queriendo descifrar la obra. Me atrae el misterio que visualmente provoca. Pienso en lo mucho que disfruto las obras que me hacen sentir y pensar, que extienden el momento de contemplación para generar conexiones, resonancias, memorias y sensaciones, al tiempo que me cuestiono sobre la necesidad de la mente de buscar certezas. Leyendo la ficha técnica entiendo que los dibujos son traducciones visuales del libro de Sontag, donde la artista dibujó, como ella misma dice, “una radiografía de pausas, creando una partitura con cada una de las comas, punto y coma, dos puntos, puntos y seguido, y puntos y aparte”¹.

Un goce recorre mi cuerpo al entender el sentido completo de la obra y atar los cabos formales y conceptuales para crear una unidad en mi mente. Pienso en algo que escuché recientemente en un pódcast: "El cerebro es un mecanismo de predicciones bayesianas y su única función es evitar la sorpresa”². Mi mente hace un salto cuántico (literal o metafórico) y me voy a la pieza Ninguna verdad absoluta sobre la facultad humana de Andy Medina, una instalación en el patio central del edificio donde se presenta un video y una computadora con la que se realizan pruebas de polígrafo. El video es un montaje de imágenes de archivo digital que va desde escenas de películas dosmileras como El Gladiador hasta imágenes creadas por IA donde un gatito tremendamente tierno surge de una mano humana mientras una voz robótica plantea preguntas en torno a las nociones de conciencia y verdad. Una en particular se me queda grabada: ¿Podría la conciencia ser comprendida desde una noción de verdad? Entonces me pregunto: ¿Es acaso el sistema biológico de nuestro organismo el que nos empuja constantemente a buscar certezas? ¿Será por ello que en la era de la posverdad, en la era del mayor acceso a la información, las nociones tradicionales de verdad se difuminan?

Más que establecer una relación entre el arte y la literatura, Ficciones cuestiona cómo usamos el lenguaje escrito, visual o performativo para construir mundos. Parte de la premisa de que el lenguaje es una construcción social, y por lo tanto, una ficción en sí misma: no una simple herramienta de comunicación, sino una forma de pensamiento. Algunas obras subrayan la fragilidad del lenguaje como soporte de la verdad. Jorge Méndez Blake pone en evidencia cómo un mínimo desplazamiento semántico –unas pocas palabras distintas– puede transformar por completo el curso de una historia. En los Listados de Ignasi Aballí, la palabra escrita se presenta como un archivo inestable donde el lenguaje mediático, lejos de ofrecer certezas, revela sus vacíos y ambigüedades.

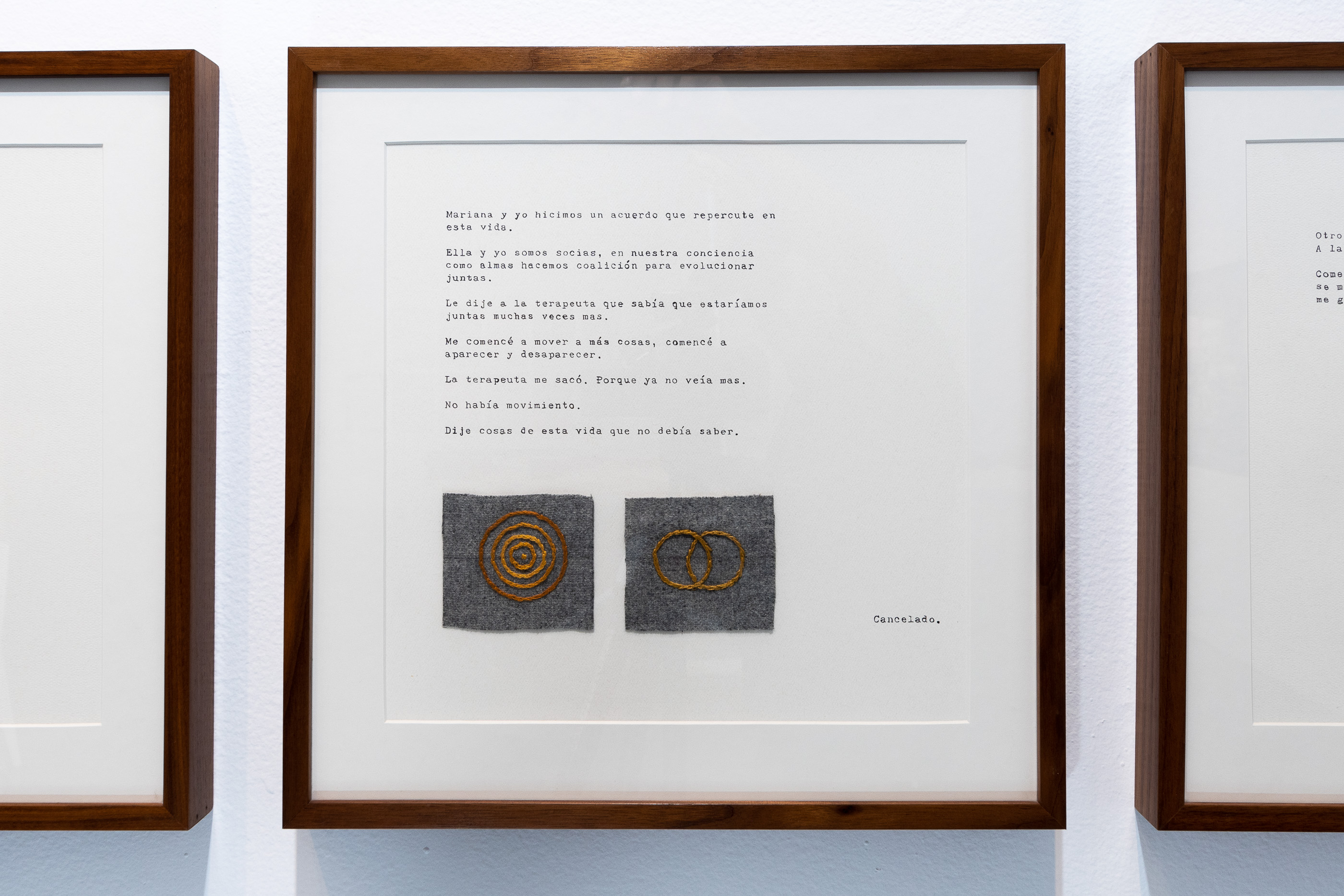

Otras piezas abordan el lenguaje como territorio de disputa política. Juegos Florales de Alan Sierra simula un certamen poético impulsado por el “funcionario de la imaginación oficial”, sátira punzante sobre la instrumentalización estatal de la cultura. En contraste, Relato Lumbung de consonni propone una ficción colectiva y horizontal, inspirada en prácticas agrícolas comunitarias y en la reflexión sobre las palabras que las nombran. Sierra desmonta la ficción del poder; consonni propone una alternativa. La muestra también alude a la imposibilidad de entendernos: en la obra de Irene Solà, dos personas que hablan idiomas distintos se confiesan mutuamente secretos sin escucharse ni comprenderse, mientras que Isa Carrillo, en un intento por traer al lenguaje aquello que normalmente escapa de él, explora la traducción de relatos inconscientes surgidos en sesiones de hipnosis.

Ante mi desconfianza inicial sobre el posible abordaje de la exposición, me encontré con la sorpresa de que no reitera la inserción de experiencias subjetivas sólo por ser inclusiva, sino que nos confronta con una realidad cruda que tiene que ver con la necesidad e importancia de la comunicación humana, su imposibilidad, el bombardeo mediático, la desinformación en la era del exceso de información y la pérdida de nitidez entre lo verdadero y falso. “En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos”³… Ficciones nos obliga a mirar de frente la paradoja del lenguaje: en un mundo hiperconectado pero incomunicado, ¿será el arte el último espacio donde admitir que toda verdad es, en el fondo, una ficción negociada?

1: Consultado en https://www.veronicagerberbicecci.net/estetica-silencio-aesthetic-silence.

2: Esta frase sintetiza el principio de energía libre (free energy principle) desarrollado por el neurocientífico Karl Friston. Según esta teoría, todos los sistemas biológicos –desde organismos unicelulares hasta el cerebro humano– buscan reducir la sorpresa o el error de predicción en sus percepciones y acciones. https://en.wikipedia.org/wiki/Free_energy_principle

3: Al lado del camino, Fito Paez, 1999.

Publicado el 10 agosto 2025